「あん」とはどのようなものでしょう?「あんこや」とはどのようなところでしょう?

「あん」を使った食品はどのようなものがあるのかな?

和菓子

伝統的なお菓子

他にはパンやドーナツ、タルトやアイス、お土産品、最近ではスポーツの栄養補給などにも使われています。

「あん」はどのようなところで使われているのかな?

お菓子屋さん

パン屋さん

お土産屋さん

「あん」はお菓子屋さん、パン屋さん、お菓子工場やアイスクリーム工場、冷凍食品工場などで使われています。また小学校や料理学校の授業、給食、もちつき大会、神社で配るぜんざい、家庭でのおはぎ作りやパン作りなどにも使われています。

「あん」はどのような材料から作られているのかな?

小豆

白インゲン豆

基本的に「あん」は赤色なら小豆、白色なら白小豆や白インゲン豆から作られています。

また青エンドウ豆を使ったうぐいすあんや、東北地方では枝豆を使ったずんだあんも作られています。そのような豆を煮て、砂糖などを加えたものが、「あん」なのです。

「あん」にはどのような種類があるのかな?

生餡(なまあん) … 豆を煮てつぶし、皮を取り除き、水にさらした砂糖を加えてない餡

赤生餡

小豆などを使った生餡

白生餡

白インゲン豆など白い豆を使った生餡

練り餡(ねりあん)… つぶあん、こしあんなどを含む、砂糖を加えた餡(加糖餡)

つぶあん

水分の少ないつぶあん

水分の多いつぶあん

つぶあんとは、豆のつぶをつぶさず煮て、砂糖を加えて練った餡のことです。つぶを残すことで程よい舌触りを感じることができます。つぶあんは豆の煮方や渋きりのタイミングなど少しのことで大きく味が変わります。またつぶあんの中でも、ぜんざい用やきんつば用といったように種類によって「あん」の硬さ(水分率)が大きく異なります。

こしあん

赤生餡を使ったこしあん

白生餡を使ったこしあん

いもを使ったこしあん

こしあんとは、生餡に砂糖などを加えて練った餡のことです。あんによっては、いものペーストを加えていも味にしたり、いちごやリンゴ、またバターなどを加えたりと様々な味の種類があります。またつぶあんと違い、粒(皮)は残っていないので粒の食感が苦手な方におすすめです。外国の方に受け入れられやすいのはこしあんだそうです。

「あん」はどのようにしてつくることができるのかな?

生餡の場合(白生餡)

①白豆を水につけ柔らかくして煮ます。

②金網の上で水をかけ豆をつぶします。

③つぶした豆を水と分離させます。

④巾着などで餡汁をしぼります。

⑤水分を抜きできたものが生餡です。

※水と砂糖を加え、よく練ると、白色のこし餡を作ることができます。

(500g作るのに約3時間かかります)

練り餡の場合(つぶあん(小豆))

①鍋の中に水を入れ、豆を煮ます。

②豆はしわが伸びる位まで煮ます。

③渋きりをして味を整えます。

④豆を本炊きして蒸らします。

⑤排水し砂糖と水を入れよく練ります。

⑥あんの硬さを調整し、扱いやすい硬さになったら出します。

(500g作るのに約3時間かかります)

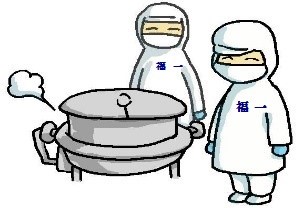

福一製餡では一日に何千㎏もの「あん」が作られています。

どのようにつくられているのでしょう?

生餡の場合(白生餡)

①大きな釜で水につけて豆を炊きます。

②グラインダー等で豆をつぶします。

③ふるい機で豆の細かい粒を集めます。

④タンクで豆の粒と水を分離させます。

⑤絞り機で餡汁から水分をしぼります。

⑥餡汁をしぼってできた生餡を計量して、商品にします。

(500㎏作るのに約4時間かかります)

練り餡の場合(つぶあん(小豆))

①釜の中に水を入れ、豆を煮ます。

②豆はしわが伸びる位まで煮ます。

③渋きりをして味を整えます。

④豆を本炊きして蒸らします。

⑤排水し、砂糖を入れ釜で練ります。

⑥あんの硬さを糖度計ではかり、計量して、商品にします。

(あんの硬さや量で時間がかわります)

「あん」はどのようにしてみんなのもとに届いているのかな?

小豆を使ったあんこの場合

小豆を作る農家さん(豆を作る人)

農協さん(豆を農家から集めて、選別して売る人)

豆屋さん(豆を売る人)

あんこ屋さん(豆をあんこにする人)

お菓子屋さん

パン屋さん

お土産屋さん

(あんこを使って商品を作る人たち)

みんな(消費者)のもとに

※次の仕事をする人に商品を受け渡すとき、運送屋さん(商品を配達する人)が入ることもあります

「あん」を製造するときにはどんなことに気を付けているのかな?

商品で気を付けていること

人の体に有害な菌や微生物がなくなるような温度で決められた時間、加熱するようにしたり、商品を包装した後は小さな金属が混じってないか1つずつ金属検査機で確認を行い、食べる人の健康を守っています。

服装で気を付けていること

工場内では髪の毛が入らないように頭全体を覆う帽子やネットを被り、そで口の閉じたポケットのない服を着ています。服が白いのは汚れを見つけやすくするためです。また作業中はマスクやゴム手袋をして細菌が入るのを防止しています。

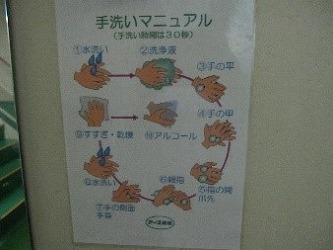

工場内に入るとき気を付けていること

手洗いや服に付いた汚れをとるローラー掛けは30秒以上するようにタイマーを取り付けています。手をきれいに拭いた後はアルコールで殺菌をおこなっています。

異物が入らないように気を付けていること

けがや火傷をした所には見やすい水色のばんそうこうをつけ手袋をします。また商品が安全であるために原料から管理を行っています。そしてチェックカメラをつけることで異物が入っても、原因を見つけ改善できるように取り組んでいます。

福一製餡はいつ頃できたの?

福一製餡は1950年に福岡市博多区美野島に福一製餡工業所として創業しました。当時は戦後まもなく物資が不足しており、初代が偶然手に入れた豆をつぶして生餡にし、それをパン屋に持ち込んだことがきっかけだそうです。そして1962年、質の良い水が出ると言われていた現住所である福岡市南区清水町(旧清水東町)に工場を建て、株式会社として法人化しました。

福一製餡のこれから

〇誠実に

安心・安全な材料・製造管理を行い、衛生面に気を付け、異物の入らないように工夫し、すべての商品をお客様の満足できるものにしていきます。

〇ひたむきに

衛生面・技術面について、昔からしていたことも見直し、少しずつでもすべての商品がより安全で、よりおいしくなるように工夫していきます。

〇お客様とともに

これからもお客様とともに地域に親しまれる会社として、九州の経済や食文化に貢献していけるよう、またたくさんの人に安全でおいしい「あん」を食べて喜んでもらうために日々努力していきます。

十勝地方の農業と小豆について

小豆がどのように育てられているかご存知ですか?

北海道十勝平野の農家と小豆の現状

小豆は日本の90%以上が北海道で作られていて、そのうち65%程度が十勝平野で作られています。(平成28年)十勝平野は日高山脈と太平洋に囲まれた日本屈指の畑作地帯で、小麦、ビート(てんさい)、馬鈴しょ(ジャガイモ)、大豆等も栽培されています。

十勝の農家は平均で1戸あたり約40ha(福岡ドーム約6個分)と非常に広い土地を耕作していますが、高齢化や後継者不足のため、1戸あたりの耕作面積はどんどん大きくなっています。

大豆、小麦、そば等は販売価格が低いものの国から交付金出るため、比較的安定した収益が確保できますが、小豆は交付金の対象になっておらず価格変動が大きいため収益は不安定になりやすいです。

また、近年の技術向上により大豆が大型コンバインで収穫できるようになったため作付面積が増えており、今後小豆の作付減少が進む可能性があります。

十勝平野での小豆の生育

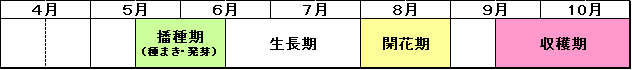

北海道での大まかな小豆の生育の流れ

(その年の気温や天候によって変わります。)

北海道では小豆は5月に種がまかれ、9月から10月にかけて収穫されます。

小豆は一般的に気温が高く、日照時間が長いほど生育が進みます。日中は日照時間が長いほど光合成がよくでき、夜は涼しいと呼吸によるエネルギー消費が少ないので好ましいです。特に開花期は受粉のため晴れの日が続くことが望ましいのですが、15℃以下の低温が続いたり、35℃を越えるような日や夜間も高温の日が続くと、せっかく咲いた花が落ちたり、さやがつかなかったりする恐れがあります。

また、収穫適期を逃すと熟しすぎて変色したり、霜にあたって品質が落ちる危険があるほか、収穫期に雨が続くと豆が腐ってしまうこともあります。農家の人は何日も先の天候を考えながら毎日管理作業を行い、小豆が成熟する一番いい時期を見極めて収穫作業に取り掛かっているのです。

生長期

開花期

収穫期

さやと小豆の実